Soy de esos escritores que adora el Worldbuilding aunque ni lleve moluscos simbólicos ni órbitas extrañas. Pero como a Tolkien, me gustan los mundos con trasfondo, historia antigua y no tan antigua; y debido a eso llevo, desde que empecé a escribir La vara de serbal, elaborando su pasado. Primero a grandes rasgos y más tarde definiendo algunos de esos pasajes. Horas y horas de trabajo, de comerme la cabeza y garrapatear planos, mapas, leyendas, mitos… de los que no aparece sino alguna pincelada en el texto final.

Hace tiempo me dio por definir un poco más la historia del Imperio Medio, una nación extendida a base de crueldad por todo el Mar Intero y que en mi imaginación siempre me he imaginado como una mezcla de las culturas Árabes con la antigua Roma. Un pasado en el que la magia no estuviera tan desterrada como en el presente, con razas extintas y tecnologías no tan primitivas, de lo que ya he dado alguna pincelada en mis obras Por lo que, a lo largo del tiempo he ido recopilando ideas hasta que el otro día, gracias a un sueño (Como el que me impulsó a escribir La vara de serbal) Me puse a escribir y salió el primer capítulo de algo que ya he empezado a planificar.

El tren atravesaba Inifed, el desierto rojo rumbo norte. Las vías, elevadas sobre pilotes de decenas de codos de altura, salvaban las dunas que, de otro modo, interrumpirían el paso del convoy. Las dos docenas de pasajeros viajaban en silencio, adormecidos por el zumbido de los ventiladores, incapaces de disipar el calor. Nimre intentaba leer una novela, pero no era capaz de concentrarse. Zargas estaba cerca y no dejaba de mirarla. Durante todo el viaje; tres días y casi setecientas leguas había estado vigilándola, buscando un momento de debilidad. Ella bajó su mano al muslo y tapeteó sobre el látigo de impulsos. El arma le tranquilizaba. Era un cilindro metálico en cuyo interior un cristal de khoral proporcionaba la energía necesaria para poder controlar a los gigantes. Fingió seguir leyendo mientras fantaseaba que usaba el látigo con aquél imbécil, aunque su evocación no duró mucho. El látigo había sido diseñado para provocar un inmenso dolor a los gigantes; el humano que recibiese su descarga moriría en el acto. Si ella atacaba a su incómodo acompañante con el látigo sería acusada y condenada de asesinato. Cosa que, sin duda, él tenía muy clara.

Se sobresaltó cuando se sentó a su lado, aunque en el fondo lo esperaba. El olor a sudor revenido de sus ropas la golpeó como un ariete. Había duchas a bordo, pero no había posibilidad de lavar la ropa. Imaginó que ella olería igual de mal, o peor, ya que ella era quien tenía la autorización de entrar a los vagones de cola, donde los gigantes viajaban engrilletados.

—Llevas más de media hora con esa página. ¿Te ocurre algo?

—Me ocurre que no quiero que vengas a hablarme. ¿Cuántas veces te lo he dicho?

—No las suficientes. ¿Por qué eres tan borde?

—Soy borde porque tú eres un pesado. No quiero nada contigo y lo sabes. ¿Por qué sigues insistiendo?

—Por si acaso cambias de opinión.

—Tengo que terminar el viaje y hacer una entrega, y bastante mal pagan ya como para tener que soportar todo esto.

—¿Todo esto? ¿Sólo porque quiero darte algo de conversación? —Le pasó el brazo por encima del hombro. Ella le cogió la muñeca y se la retorció. El hombretón gimió de dolor. El resto de pasajeros observaron discretamente por encima de sus lecturas, algunos con abierta reprobación.

—Tengo que ir a ver cómo están los gigantes, cuando vuelva espero que te quedes en tu sitio y que no me vuelvas a dirigir la palabra, si no…

—¿Si no, qué? ¿Me atacaras con ese látigo? ¿Merecerá la pena el tiempo que pases en prisión sólo por librarte de mí un día y poco?

—Estoy acostumbrada a lidiar con gigantes. Un tipo tan pequeño como tú no me da miedo, solo asco. Mucho asco.

Salió del vagón y se encaramó al techo. El desierto se extendía en todas direcciones y el sol, ya casi en el horizonte, dibujaba sombras infinitas. Los pilares donde se apoyaban las vías se extendían en la lejanía, tan lejos que la sombra del tren se perdía entre las dunas. Mucho más allá, una sempiterna nube negra cubría el país del Hechicero; enrocadas sus defensas contra las del Imperio en una guerra que pronto duraría dos siglos, conteniendo sus ejércitos contra los cada vez más debilitadas fuerzas imperiales esperando el momento propicio para el golpe definitivo. Al norte, aún bastante lejos, se levantaba una montaña que tendrían que atravesar. El día siguiente, al atardecer deberían llegar a Malhabdha, la capital, donde los gigantes y la mayor parte del cargamento cambiarían de manos. Una luz se encendió en el vagón tractor, iluminando las vías por delante. Ella se agarró al pasamanos, para que el fuerte viento no la arrastrase y se dirigió, paso a paso hacia los vagones de cola.

Pasó sobre los vagones de pasajeros, saltó encima de cada uno de los contenedores de mercancías y con los últimos rayos de sol llegó a los inmensos cajones donde transportaban a los gigantes. Más allá sólo estaba la cisterna de aprovisionamiento y el vagón propulsor.

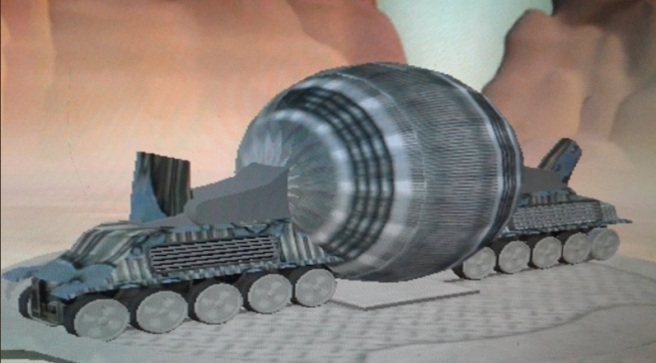

Se detuvo una vez más a contemplarlo. Eran dos juegos de ejes tractores separados por una inmensa esfera metálica que, con las últimas luces del día, presentaba un ocre aspecto mate. Solo en mitad de la noche se vería que, en realidad, relucía muy débilmente, con un palpitante rojo cereza. Aún desde allí, a más de sesenta codos parecía sentir su calor irradiando, a pesar de la distancia y del viento en contra. De pequeña le habían dicho que dentro de esas esferas guardaban soles en miniatura y prefería seguir pensando así; la verdad era demasiado horrible.

Abrió la trampilla y el inconfundible olor a gigante, aderezado con los, igualmente inconfundibles aromas a heces y orines de gigante, le golpeó como un rato antes le había golpeado el hedor a sudor revenido de Zargas. Una vez abajo soltó la correa de su látigo y lo empuñó con fuerza. Dentro no quedaba apenas luz, así que encendió el interruptor y las lámparas del techo relampaguearon antes de resplandecer. Los doce gigantes se revolvieron incómodos. Atados de pies y manos, unos frente a otros, sin poder moverse ni levantarse, languidecían sentados en el suelo cubierto de paja sobre sus propias heces y orines. No eran humanos, pues ningún humano mide siete codos de altura, pero hasta los animales recibían mejor trato durante los transportes. Tampoco había ningún animal que fuera igual de peligroso. Sus hombros eran tan anchos como alta una persona de tamaño medio, su cabeza simiesca y chata recordaba a la de los Kartü, pero era tan grande como un torso humano. Sus mandíbulas podían triturar huesos como si fueran frutos secos y sus dedos, tres por mano, eran tan gruesos como los antebrazos de un hombre adulto.

Se aseguró de que todos tuvieran acceso a los grandes tubos que colgaban del techo, en el centro, con una bola en cada extremo, de forma que pudiesen lamer de ellos cuando tuvieran sed y comprobó que la dosis de droga en el agua era suficiente para mantenerlos adormecidos. No se les daba de comer, pues habría sido un riesgo inasumible. Era más fácil y más seguro que pasaran hambre cuatro o cinco días

Ya volvía cuando una figura comenzó a bajar por las escaleras. Era Zargas. “Mierda” —se dijo— “He olvidado cerrar el portón”